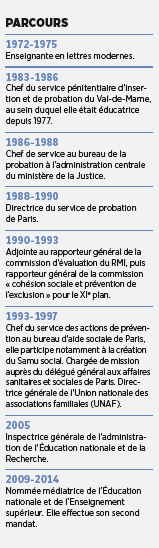

Monique Sassier est médiateur de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Elle évoque les missions de sa fonction ; qui peut la saisir, pour quels recours ?

La médiation est inscrite dans la Loi

Quel est le rôle du médiateur dans l’Éducation nationale et l’Enseignement supérieur ?

Le décret n° 98-1082 du 1er décembre 1998 a institué la médiation à l’Éducation nationale et dans l’Enseignement supérieur. Les dispositions de ce décret figurent au Code de l’éducation (article D 222-37 à 42). La loi du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités, en son article 40, inscrit l’institution du médiateur de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur. Ce texte figure au Code de l’éducation à l’article L 23-10-1.

Les deux ministères, en inscrivant la médiation dans la loi, ont conféré au médiateur une reconnaissance, une légitimité à traiter des réclamations. Sa reconnaissance dans l’institution lui donne une place singulière : le médiateur est « un tiers », et non un service interne recevant les recours. Le médiateur académique ou national ne peut donc être saisi que dans un second temps, après un recours gracieux du personnel ou de l’usager. Il ne saurait intervenir avant la réponse de l’autorité concernée.

La médiation est organisée selon une logique de mission

En 2014, une équipe nationale composée de huit personnes (la médiatrice, un adjoint, quatre chargés de mission, une assistante et une secrétaire) et cinquante médiateurs académiques assurent cette mission. Les médiateurs académiques, tout comme l’équipe nationale, ont vocation à résoudre des litiges. C’est au niveau national, à partir d’un travail conjoint avec les médiateurs académiques, que sont élaborées les recommandations que le médiateur adresse annuellement aux ministres. Car au-delà de la mission qui consiste à éteindre des litiges, le médiateur est porteur de recommandations afin de favoriser des évolutions institutionnelles. Le médiateur de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur soumet ainsi ses recommandations à l’expertise des services concernés et souhaite que son pouvoir d’évocation soit suivi d’effet, fondant ses recommandations sur l’observation de la réalité des réclamations, celles-ci ayant fait l’objet d’un travail conjoint avec les médiateurs académiques.

En 2014, une équipe nationale composée de huit personnes (la médiatrice, un adjoint, quatre chargés de mission, une assistante et une secrétaire) et cinquante médiateurs académiques assurent cette mission. Les médiateurs académiques, tout comme l’équipe nationale, ont vocation à résoudre des litiges. C’est au niveau national, à partir d’un travail conjoint avec les médiateurs académiques, que sont élaborées les recommandations que le médiateur adresse annuellement aux ministres. Car au-delà de la mission qui consiste à éteindre des litiges, le médiateur est porteur de recommandations afin de favoriser des évolutions institutionnelles. Le médiateur de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur soumet ainsi ses recommandations à l’expertise des services concernés et souhaite que son pouvoir d’évocation soit suivi d’effet, fondant ses recommandations sur l’observation de la réalité des réclamations, celles-ci ayant fait l’objet d’un travail conjoint avec les médiateurs académiques.

La mission du médiateur se situe donc à deux niveaux distincts : d’une part le traitement des réclamations individuelles, d’autre part les recommandations faites à l’institution scolaire et universitaire.

La mission du médiateur se situe donc à deux niveaux distincts : d’une part le traitement des réclamations individuelles, d’autre part les recommandations faites à l’institution scolaire et universitaire.

Les réclamations sont en hausse de 9 % portant ainsi le nombre des dossiers nouveaux à 11 288 pour l’année 2013. Cela montre les tensions entre les usagers et l’administration. Quels sont les différents types de demandes ?

Au cours de l’année 2013, 13 700 réclamations ont été traitées pour les deux ministères (Éducation nationale et Enseignement supérieur), incluant celles qui attendaient une réponse au début de l’année. 73 % proviennent des parents, des familles, des élèves eux-mêmes, d’étudiants ou d’adultes en formation (contre 31 en 2000). 27 % proviennent des personnels. 89 % de ces différends sont traités au niveau académique et 11 % au niveau national. Ces requérants, qui saisissent le médiateur, le plus souvent ont d’abord introduit des recours auprès de l’administration et restent en désaccord avec la réponse qui leur a été faite. Ce qu’ils attendent du médiateur pour l’évolution de leur situation est une explication par un tiers impartial, une expertise, un contrôle de la qualité du service qui a été rendu, une médiation au sens plus strict : ils ne contestent pas le droit, mais leur situation mérite un regard juridique et un regard global car des éléments nouveaux surgissent. 72 % des dossiers ont donné lieu à une intervention du médiateur et, dans 88 % des cas, le travail du médiateur a permis d’éteindre le litige. Dans 28 % des cas, le médiateur n’est pas intervenu car la personne, ou la situation, ne le permettait pas.

Les réclamations se répartissent ainsi :

- venant des usagers, les questions principalement liées au cursus scolaire ou universitaire représentent 37 % des réclamations. 22 % concernent les examens et concours, 18 % les questions de vie quotidienne dans l’établissement et 15 % renvoient à des problèmes financiers ou à des situations sociales problématiques.

- Concernant les personnels, 20 % touchent les questions financières, 18 % la carrière, 23 % les mutations et les affectations et 13 % sont relatives aux conditions de travail. Les autres réclamations concernent des questions sociales ou juridiques.

Même si ces quelques chiffres donnent des indications sur la nature des problèmes, nos observations sont d’abord qualitatives. Ainsi, travailler à la résolution de conflits, de litiges enseigne que les conflits sont au cœur de la vie, leur gestion, au cœur de chaque métier. Il est donc essentiel, pour une politique des ressources humaines dynamique, de former les personnels qui exercent des responsabilités à de nouveaux modes de gestion et de résolution des conflits, y compris dans les classes (les lettres au médiateur l’attestent). Cette formation à la gestion des conflits est sans doute une richesse pour les tous les personnels. Connaître le droit et ses limites laisse place à une sensibilisation ou une information sur l’existence de la médiation.

Les ressources pour résoudre les litiges ne sont pas toujours dans les textes !

Au travers de votre fonction de médiatrice, quelles évolutions constatez-vous à l’Éducation nationale ?

Tout d’abord, il est clair que le désir d’individualisation croît, que certains qualifient d’individualisme. Du coté des personnels, il existe une demande forte de concilier vie professionnelle et vie familiale et personnelle. Ceci modifie assez profondément les attentes de chacun : chacun veut trouver réponse à ses demandes tandis que les services sont fondés à faire valoir leurs contraintes. C’est particulièrement vrai pour les mutations des enseignants, tout comme pour l’affectation des élèves ! Mais aussi, les figures de l’autorité se transforment et le rôle des personnels d’encadrement ne cesse d’évoluer. Les liens entre la famille et l’école eux aussi se transforment, mais ne sont pas moins complexes car les attentes de tous, enseignants et familles, sont fortes et parfois antagonistes.

Nous avons à agir parfois à propos de conflits dans un établissement. Il peut s’agir d’un conflit entre personnes ou avec des familles aux prises avec des problèmes de harcèlement entre élèves par exemple, ou des personnels pris dans différentes formes de violence ou harcèlement entre adultes. Ce qui me frappe reste bien la difficulté des différents acteurs concernés à analyser la situation pour y apporter d’abord une réponse dans le dialogue avant d’entamer des procédures. Notre ministère est très producteur de textes, de normes, or les situations conflictuelles individuelles ou collectives doivent être regardées différemment et les ressources pour résoudre des litiges ne sont pas toujours dans les textes ! Notre institution scolaire a aussi un visage humain, en même temps qu’institutionnel.

Carte scolaire et direction d’établissement : bilan et perspectives

Vous revenez, dans votre rapport, sur la sectorisation. Quel bilan tirez-vous de l’assouplissement de la « carte scolaire » ?

Vous revenez, dans votre rapport, sur la sectorisation. Quel bilan tirez-vous de l’assouplissement de la « carte scolaire » ?

Ce sujet est celui des villes, plutôt grandes, et des banlieues. Concernant l’assouplissement de la carte scolaire, une difficulté est vite apparue : comment concilier le souhait des parents et la nécessité de maintenir des établissements ouverts ? Finalement, une grande désillusion a eu lieu pour une réforme mal comprise puisque l’assouplissement dépendait de nombreux critères, et non du désir de chaque famille qui souhaitait choisir un établissement pour son enfant. Selon un consensus apparent est donc né un immense malentendu. C’est un sujet qui concerne les collectivités territoriales et l’Éducation nationale. Au regard des réclamations qui sont soumises aux médiateurs, il nous semble qu’il faudrait mieux informer les familles et rendre lisibles les critères d’affectation.

L’assouplissement de la carte scolaire a parfaitement révélé, aussi, la nécessité d’aller plus vite dans les affectations, de s’attacher à organiser une plus grande fluidité, d’affecter dès qu’une place se libère, et pour ce faire, tout en maintenant aux établissements privés sous contrat la possibilité de choisir leurs élèves, de leur proposer de rejoindre la base d’affectation des élèves par le Net pour gagner en temps et en clarté. Affecter le plus tôt possible sera une reconnaissance de l’inquiétude des familles.

Dans un entretien aux Cahiers de la Fonction publique en décembre, vous disiez que la direction d’établissement serait au cœur de votre rapport 2014. Pourquoi cette question devient-elle importante ?

À l’étude des réclamations que nous recevons, nous voyons bien que « chef d’établissement » est un métier tiré entre deux logiques contraires. Une demande d’autorité sans cesse réclamée et dans le même temps sans cesse refusée ! Est il un gestionnaire ou un « manager » comme on l’entend parfois, pas forcément à juste titre ? Quelles sont, de notre point de vue, les conditions requises pour un bon fonctionnement ? Qu’est-ce qu’une équipe de direction, notamment dans les établissements les plus difficiles à conduire ? Voici un aperçu de ce que nous montrent les réclamations et nous allons en effet essayer, pour l’année 2014, d’ expliciter nos observations et propositions, modestement car il faut le rappeler, notre regard est partiel puisque fondé sur notre connaissance des litiges.

————–

BIBLIOGRAPHIE COMPLÉMENTAIRE

- Construire la médiation familiale, Dunod, 2001.

- Assurer la protection d’un majeur : questions incontournables pour les frères et sœurs (en collaboration), éditions du CTNERHI, 2002.

- L’exclusion : définir pour en finir (sous la direction de S. Karsz), Dunod, 2013.